Questo post è stato originariamente pubblicato su questo sito

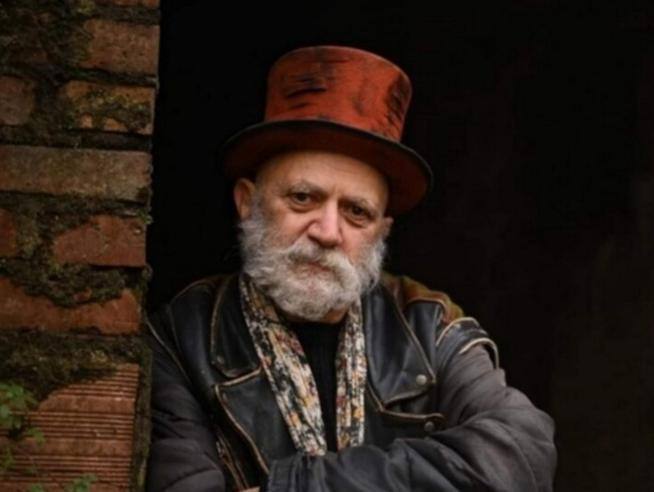

Essere figlio di un intellettuale-protagonista, critico, narratore, poeta come Edoardo Sanguineti non era una condizione comoda. Tanto meno per Federico, nato a Torino il 19 dicembre 1955, il quale era letterato come suo padre e coltivava, più o meno, le sue stesse passioni. Per di più da filologo, dunque piuttosto lontano dal saggismo critico-ideologico, da marxista ortodosso, di suo padre. Che ci fossero divergenze tra i due, e anche scontri, era dunque nell’ordine delle cose. Erano due persone molto diverse che condividevano il lato giocoso della poesia, ma l’uno, Edoardo, lo teorizzava in termini molto seri da neoavanguardista qual era; l’altro, Federico, lo praticava liberamente con calembour, filastrocche, satire, parodie in rima, facendolo debordare anche nella vita e persino nell’aspetto fisico. Indivisibile dalla sua immagine, dovunque fosse, era il cappello a cilindro, nero o rosso di velluto, un po’ buffonesco, accompagnato negli ultimi anni da una barba bianca da babbo Natale.

Impresso su Facebook, dove interveniva con grande divertimento suo e soprattutto di chi lo seguiva, il suo motto era: «La vita è un partorirsi quotidiano». Ha continuato a «partorirsi» fino all’ultimo, nonostante la malattia lo avesse duramente colpito da mesi, fino alla morte avvenuta mercoledì scorso a Torino. Dell’ambiente di casa, negli anni ruggenti dell’avanguardia, parlava con piacere, ne aveva un ricordo tra il divertimento di presenze abituali come Enrico Filippini e Berio, e il trauma infantile: «Mio padre scriveva poesie per me sin da quando ero nell’utero di mia madre, una di queste, scritta prima che io nascessi, diceva: “ti attende il filo spinato, la vespa, la vipera, il nichel”. Tutte le sere, invece dell’Ave Maria sentivo: “ti attende il filo spinato…”».

Di nascosto, da bambino, leggeva tutto ciò che trovava in casa, tranne ciò che gli consigliava suo padre. Leggeva, disordinatamente, da Goldoni a Milton a Freud, imparava a memoria Majakovskij. In effetti convivevano in lui due anime: quella comico-burlesca e provocatoria e quella rigorosa del filologo che ha studiato la tradizione manoscritta di Dante offrendo proposte di grande novità, fino all’edizione critica della Commedia, pubblicata nel 2001, e fondata sul confronto di alcuni «loci critici», limitato a soli sette testimoni, il più importante dei quali era, secondo Sanguineti, l’Urbinate Latino 336 conservato nella Biblioteca Vaticana.

Il fatto che si trattasse di un manoscritto di origine emiliano-romagnola scatenò discussioni, tra entusiasmi (per esempio quello di Maria Corti) e dissensi, per esempio quello di Cesare Segre, perplesso di fronte alla coloritura linguistica non fiorentina, anzi marcatamente settentrionale, dell’edizione. Sanguineti, negli anni, ha continuato a lavorare forsennatamente sul poema dantesco, capovolgendo alcune certezze sull’antichità di prestigiosi manoscritti fiorentini. Ipotesi, naturalmente: perché Federico Sanguineti era il primo a sostenere che ci si può rompere la testa finché si vuole, ma il testo di Dante è «inattingibile nella sua verità intima», essendo stato alterato in quantità (e qualità) direttamente proporzionale alla sua enorme diffusione. Non c’è niente di più relativo, insomma, della filologia dantesca.

Su alcune cose, però, rimaneva più inflessibile. E lo dimostrò in un dibattito aperto con suo padre, durante un convegno del 1989 a Salerno, contestandogli l’idea di un Dante reazionario, accostabile a Pound. Lui aveva una visione dell’Alighieri nettamente più progressiva. Diceva di non avere il mito di suo padre, ma che ciò non gli impediva di riconoscere la sua importanza, considerandolo un gigante nel contesto della cultura letteraria italiana novecentesca; non altrettanto se messo a confronto con i veri giganti europei, a cominciare da Brecht e da Lukács. Detto ciò, fu Federico a lanciare un appello per la salvaguardia della biblioteca paterna, epistolari importanti, autografi e una biblioteca di 40 mila volumi acquisiti dall’Università di Genova ma rimasti negli scatoloni.

Nella sua personalissima interpretazione della letteratura italiana, Federico Sanguineti si impegnò, negli ultimi anni, a rivalutare le presenze femminili, ingiustamente dimenticate e oscurate dal canone, imposto da De Sanctis. Invitava a leggere (e innanzitutto a pubblicare) Cristina da Pizzano, Laura Cereta, Isotta Nogarola, Isabella Andreini. Tutti nomi esclusi dalle storie letterarie. Nel settecentesimo del Poeta, dibatteva di questioni ecdotiche ma pensò bene di pubblicare un libretto sulle parolacce del poema, cercando di sottrarre Dante alla scure della cancel culture, si soffermava su scurrilità come «merda», «merdose», «puttana» e «puttaneggiar»… Ha insegnato all’Università di Salerno per molti anni, ma il suo desiderio era di essere ricordato come il professore che non ha mai usato con i suoi studenti il verbo «dovere», il professore che cancellava alla lavagna con la sciarpa.

27 marzo 2025 (modifica il 27 marzo 2025 | 21:58)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

27 marzo 2025 (modifica il 27 marzo 2025 | 21:58)

© RIPRODUZIONE RISERVATA