Questo post è stato originariamente pubblicato su questo sito

Ora che la violenza delle parole, pura anticamera di quella fisica, è tornata ad essere linguaggio comune, ora che odi e contrapposizioni radicali stendono di nuovo il filo spinato dell’incomunicabilità tra idee e persone, ora che la follia, e non l’immaginazione, sembra essersi fatta potere e spirito del tempo, è l’uso razionale e onesto della memoria che può venirci in soccorso, può scuoterci dal conformismo della passività.

La lettura del bel libro di Giovanni Bianconi Una come noi, in uscita per Treccani venerdì 4 aprile, produce proprio questo effetto, che forse corrisponde alle intenzioni dell’autore, uno dei massimi conoscitori ed esperti degli anni del terrorismo italiano.

È la storia dimenticata, come tante, di una, anzi due, vittime della follia omicida di quegli anni bastardi, giorni in cui la vita umana valeva meno di un mozzicone di sigaretta e molti si sentivano autorizzati a decidere se altri avevano o no il diritto di vivere. Violenza cieca, bestiale, disumana, usata per togliere dalla vita persone che qualcuno decideva arbitrariamente di usare come simbolo. Una gigantesca roulette russa, nella quale si poteva essere uccisi senza ragione, rapiti senza motivo. La logica stragista, sparare nel mucchio, applicata a singole vicende umane. Le persone ridotte a simbolo della follia di chi le sceglie, come in un baraccone del tiro all’orso, e destinate ad essere «processate» in tragiche farse e ad essere giudicate da chi aveva già deciso la loro sorte. Il tutto, naturalmente, in nome della lotta contro l’autoritarismo dello Stato democratico.

Bianconi ci riporta nella stagione finale, una bava livida, del terrorismo rosso. Alla sera del 28 gennaio 1983. Una donna di 56 anni, si chiama Germana Stefanini, torna a casa stanca. Ha finito il suo turno al carcere femminile di Rebibbia dove, da vigilatrice penitenziaria, svolge l’umile mansione di smistare i pacchi, nulla di più. Tre terroristi la seguono, entrano con lei in casa sua e cominciano uno spaventoso, grottesco, interrogatorio.

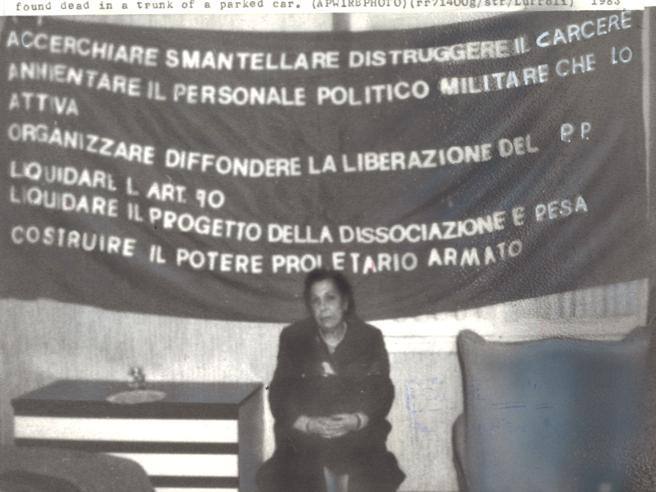

Nel bel podcast Zitta e buona realizzato da Elisabetta Fusconi si può ascoltare la registrazione sonora e provare la rabbia dei giusti di fronte alla disumanità di una farsa tragica nella quale esistono una vittima e dei carnefici. Questi sono, senza alcun dubbio, i ruoli. «Dimme qualche nome de queste» intima la terrorista a quella povera donna che verrà poi fotografata, prostrata, davanti a uno striscione con frasi deliranti. Germana risponde genericamente e, con bonarietà romana, dice «Tesoro mio, ma che nomi te devo di’…», in fondo, quella che urla è una ragazza.

«Macché tesoro mio!» si indigna la terrorista come se fosse stata lesa la sua maestà. D’altra parte hanno già deciso la sentenza, tutto il resto è una perdita di tempo. Vogliono sapere i cognomi e gli indirizzi di altre lavoratrici del penitenziario alle quali riservare un trattamento analogo. È facile processare una donna di quasi sessant’anni, figlia di uno stagnaro, che vive con il fratello idraulico in un condominio sulla Prenestina. In verità sarebbero loro i proletari, non quelli nel cui nome vengono vergate frasi sconnesse, delirio abituale di quegli anni.

Germana si giustifica, davanti agli aguzzini: «Morto mio padre, dove andavo a lavorare? A quest’età dove mi prendono? Dovevo andare a fare la donna di servizio, ma non gliela faccio… Se non avevo i dolori reumatici, la scoliosi, l’artrosi cervicale e lombare ci sarei andata, perché mica mi mettevo paura».

A «processare» Germana sono tre ragazzi di poco più di ventitré anni. Solo due mesi prima sono entrati nello studio di un’altra donna, Giuseppina Galfo, che ha trentaquattro anni ed è responsabile sanitario di un reparto nel carcere femminile di Rebibbia. Anche lì, la solita messinscena: interrogatorio brutale, foto di rito, e poi la portano in bagno dopo averle chiuso la bocca con il nastro, averla legata e coperto il capo con un cappuccio di lana. La fanno sdraiare a terra e poi le sparano alla testa. Convinti di averla uccisa, ne rivendicano con un comunicato l’assassinio. Ma la dottoressa miracolosamente è sopravvissuta e, seppure ferita gravemente, riesce a liberarsi e, maschera di sangue, a dare l’allarme.

Tempo dopo le detenute di Rebibbia, coraggiosamente, renderanno noto un documento in cui si dice: «Dopo tanti anni di lotte in questo carcere abbiamo ottenuto un’assistenza che oggi ci permette di curarci. Chi dobbiamo ringraziare? La dottoressa Galfo ci ha aiutato, non certo i terroristi che hanno cercato di ammazzarla».

La Galfo sopravviverà, seppure menomata, ma poi morirà a causa del Covid. Germana invece viene picchiata e poi fatta sdraiare nel bagagliaio di un’auto dove le sparano, come a Moro.

«Ancora una volta la guerriglia ha infranto i sogni e le illusioni della borghesia imperialista che, attivando a pieno ritmo i suoi canali di manipolazione e coercizione della coscienza di classe, cerca di propagandare la dissociazione e la resa, illudendosi che in ogni casa dove vive l’antagonismo di classe spunti una bandiera bianca. La guerriglia metropolitana, dialettizzandosi con i bisogni politici immediati della classe, ha ancora una volta mostrato la sua potenzialità di disarticolazione dei progetti nemici per la costruzione di nuovi rapporti sociali». Tutto questo prodigio rivoluzionario è il prodotto dell’assassinio vigliacco di una donna del popolo, di una proletaria.

Il terrorismo in Italia è durato troppo, ed è stato legato alle vicende politiche di un Paese decisivo negli equilibri della guerra fredda. Nessun’altra nazione europea ha conosciuto una guerra politica, da destra e da sinistra, durata tanto: dal 1969, con le bombe nere di Piazza Fontana, fino al 2003, con la morte del sovrintendente di polizia Emanuele Petri.

Più di trent’anni, con centinaia di morti e una sconfitta politica dei terroristi neri e rossi che però hanno ottenuto il risultato di fermare il cambiamento di questo Paese, di impedire l’uscita dai recinti della guerra fredda, di spargere sangue di innocenti in nome di ideologie autoritarie. E, aggiungo, di gettare via vite di ragazzi che hanno sparato e così hanno sprecato la loro esistenza.

Degli autori dei due fatti di sangue, che furono arrestati e condannati, Giovanni Bianconi nel suo bel libro non fa il nome, se non quello di «battaglia», perché ormai non serve. Giustizia è stata fatta.

Nella Spoon River delle vittime del terrorismo italiano, tutte innocenti, ci dovrebbe essere anche un angolo per queste vite buttate al vento, per esistenze alle quali è stata insegnata la peggiore delle lezioni: che non può esistere al mondo chi la pensa diversamente da te.

Il libro e l’incontro

Il libro di Giovanni Bianconi, «Una come noi. L’omicidio di Germana Stefanini e l’abisso della lotta armata», esce venerdì 4 aprile per Treccani (pp. 184, euro 18). Sarà presentato il 6 maggio alle 18 a Roma nella Sala Igea dell’Istituto Treccani

2 aprile 2025 (modifica il 2 aprile 2025 | 11:45)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 aprile 2025 (modifica il 2 aprile 2025 | 11:45)

© RIPRODUZIONE RISERVATA